<금요일의 아카이브. 첫 번째> 염지수

매주 금요일마다 아카이브와 관련된 짧은 글을 소개합니다.

글의 성격과 분량을 규정하지 않고, 다루는 소재와 미디어에 한계를 두지도 않을 계획입니다.

'아카이브적'인 무엇도 글감이 될 수 있습니다.

포스팅 전에 글쓴이와 협의를 하겠지만 오타를 고치거나 가볍게 윤문할 뿐, 내용에 대한 간섭은 하지 않을 생각입니다.

일정하게 누적이 되면 다시 손보거나 골라서 매거진으로 묶어도 재미있는 결과가 나올 수 있을 것 같습니다.

완벽한 기획보다는 '미디어'가 스스로 발전하며 보여줄 풍경에 더 관심을 갖고 있습니다. 일단 꾸준히 해보겠습니다.

첫 번째 글은 한국외국어대학교 정보기록학과에서 공부하고 있는 염지수 님이 보내주셨습니다.

---

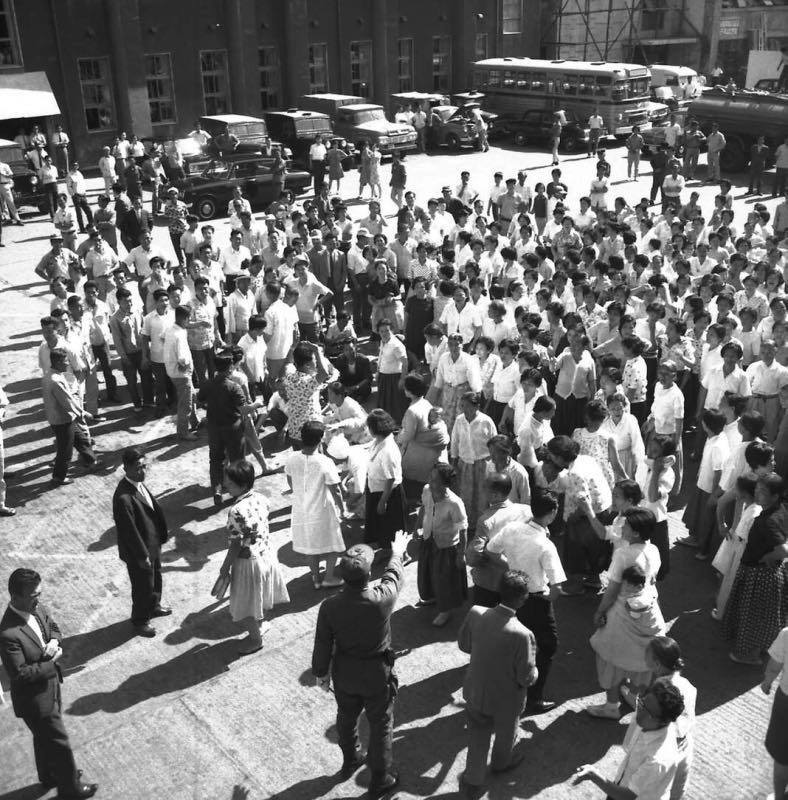

"사진에 담긴 어떤 순간은 보는 이가 그 순간을 넘어 확장된 시간의 지속 안에서 그것을 읽어낼 때에만 의미를 얻는다.

어떤 사진이 의미가 있다고 말할 때 우리는 그 사진에 과거와 미래를 덧붙이는 것이다" - 존 버거, 《사진의 이해》, 열화당, p.78

사진이 처음 등장했을 때 사람들은 깜짝 놀랐다. 단순히 기술 때문이 아니었다.

사진에는 이미 변화하고 사라져버린 것의 형태가 고스란히 담겨 있었다.

흐릿한 기억으로만 남아 있었던 사물의 형태가 그 어떤 시각 이미지보다 뚜렷하게 눈앞에 재현되었다.

사람들은 이제 사진을 둘러싼 과거와 현재, 미래를 나열하고, 자유롭게 그 시간들을 교차할 수 있게 되었다.

과거에 찍은 사진을 마주할 때는 그 사진을 찍었던 순간과 현재라는 시간 사이의 잊어버린 매듭을 떠올렸으며,

사진을 찍을 때는 그것이 미래에 전해 줄 메시지를 함께 담기 시작했다.

사진이 기록으로 인정받을 수 있었던 일차적인 이유는, 셔터를 누른 그 찰나를 그대로 보여준다는 기술적 특성 때문이었을 것이다.

그러나 사진이라는 도구의 본질적인 성격에 주목할 필요가 있다.

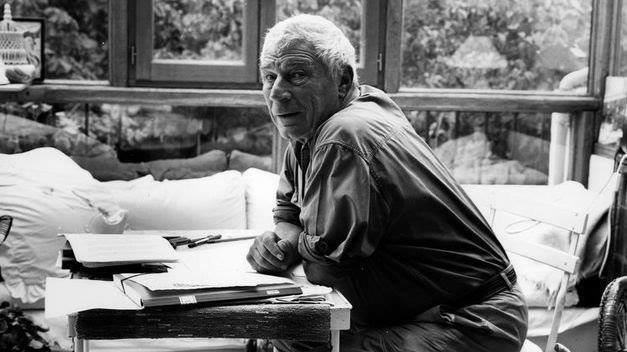

"사진은 주어진 상황에서 실행되는 인간의 선택에 의한 증거다.

하나의 사진은 이 특정한 사건, 혹은 보이는 이 특정한 대상이 기록할 만한 가치가 있다고 판단한 사진가의 선택의 결과다." (존 버거, 같은 책, p.32)

존재하지 않았던 순간은 결코 사진으로 형상화될 수 없으므로 사건의 진위 여부는 부차적이다.

그러나 어떠한 순간을 기록으로 남길 것인가는 온전히 사진가에게 달려 있다.

그러므로 사진가가 경험한 넓은 시간의 스펙트럼 중 왜 몇몇의 순간에만 셔터를 눌렀는지를 고민하는 과정이

기록 도구로서의 사진을 이해하는 중요한 단계가 된다.

존 버거가 기록으로서 사진을 이해하는 방법은 아카이브의 기록물을 이해하는 방법과 본질적인 태도를 공유한다.

사람들은 기억을 변하지 않는 형태로 고착시킬 수 있는 대용물, 즉 기록의 여러 도구를 고안해냈다.

실제로 기록은 사실이나 정보를 전달하는 도구로서 효과적이었다.

그러나 기록은 기억의 도구일 뿐, 기억 그 자체는 될 수 없었다.

기록의 속성을 정의하는 수많은 메타데이터는 그 메타데이터들과는 달리 인간의 언어로서 통제할 수 없는 과거의 기억을 되살리기 위한 수단이었다. 보는 이가 확장된 시간 속에서 능동적으로 그 관계를 읽어내지 않는다면 기록은 단지 읽힌 것일 뿐, 이해된 것이 아니었다.

그러므로 아키비스트는, 열람자가 기록을 통해 얻고자 하는 목적을 진단하고, 그 의미를 찾아갈 수 있도록

관련된 기록물을 제시할 줄 아는 존재가 되어야 한다.

이는 이미 아키비스트 스스로가 확장된 시간의 지속 안에서 기록을 이해하는 능력을 지니고 있어야만 가능하다.

물론 같은 기록을 두고도 보는 이에 따라 제각기 다른 의미들을 얻을 수 있다.

그러나 중요한 것은 의미를 발견할 수 있도록 관계를 맺어주는 일이다.

의미를 구성하는 미래 행위의 결과는 빈칸의 공백으로 비워두더라도,

기록이 생산될 때부터 현재까지 가졌던 변화들을 최선을 다해 통제해보는 것이다.

그럼으로써 기록은 다시 기억으로 환원될 가능성을 품는다. 누군가의 과거와 미래가 덧붙여져서 더욱 풍성해진 의미와 함께.

#friday_archives